とりあえず KON BLOG

2025/07/14

長いも

2025/07/09

メモ帳のペンホルダー

以前「フライのデザイン」でも使用しておりましたが、私はメモ帳にブロックロディアNo.13を愛用しています。

2025/07/02

いつも粕漬けが食べたい 2

ラップとキッチンペーパーを剥がしてみると十分に漬かっている様子。

キッチンペーパーのおかげで粕を洗い流す必要もありません。

2025/07/01

いつも粕漬けが食べたい

2025/01/02

デヴィッド・ギルモアのLuck and Strange

はるか昔はLPレコードからカセットテープに曲をダビングして車のオーディオで聴いていましたね。現代はそんな事をする必要も無く、楽曲はデータとして購入できますから。

ネットを見ていたら、デヴィッド・ギルモアが新しいアルバムを出しているじゃないですか(9年ぶりだし気がつきませんよね)。

しかし娘さんのロマニーの為にギターを弾いています。

良い曲だと思います。

2024/12/24

ウェットプードル(WetPoodle)

久しぶりにフックを購入しました。

株式会社土肥富(マルト)さんのフック「m30BL」と「c47」、ともにバーブレスフックです。

ベンド部の「玉」は我が家の柴犬「モンちゃん」の毛です。

玉を作った段階で一旦ウィップフィニッシャーで固定、その後アイ側から通常通り巻き始めます。

玉と同じく柴犬「モンちゃん」の毛で短いアブドメン(ボディ)を巻いてからパートリッジ(うずら)をハックリング。

ピーコックやシールズファーも作ってみたい。

とりあえずオールピーコックで作ってみました。

この大いなる手抜きフライはどうなるのでしょう。

マルトさんのフックは「フッ素コーティング」されておりまして、表面がツルツルしています。

魚をフッキングした際に抵抗無く刺さるだろうというのが想像できます。

しかしあまりにもツルツルしているのでタイイングの際にスレッドが滑ってしまいます。

ワックスが必須です。

2024/11/04

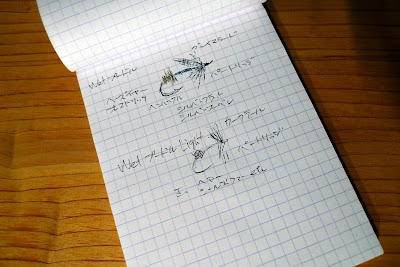

フライのデザイン

なかなか川に行けずに今シーズンも終わってしまいました。

来シーズンは沢山行くぞ、などと気合だけは入ります。

季節を問わず毛鉤をどうしようかというような事は常日頃考えてはいるのです。

仕事と完全に被っている気もしますが「こんなのどうだろう」という物を描いています。

上の「ブルーヘロン(仮称)」は拾ったアオサギの羽が美しくて、それをシンプルなフライに出来ないかと。

下の「カノコガ」はその辺でも目にする「蛾」なんですけれども「目に付く」やつなんです。

魚がカノコガをメインに食べているとは到底思いませんが、人間(もしかしたら私だけかもしれませんが)にもアピール度があるやつです。

ギニアの模様がぴったりだなぁと思って。

「デザイン」というのを仕事にしているのですが、こういった毛鉤のデザインの「善し悪し」というのは人間様には判りません。

全て「お魚さん」の気分次第。

何が良いのか悪いのか、恐らく200年以上の時間をかけて多くの人が考えて作ってを繰り返しても答えは得られない。

それがフライフィッシングの「罠」なんでしょうね。

答えは無い。